今回は房室ブロックについて解説します。

房室ブロックは障害の程度により以下のように分類されます

- 1度(伝導遅延のみ)

- 2度(間欠的に伝導途絶)

- ウェンケバッハ型(Wenchebach型、Mobitz 1型)

- モビッツ型(Mobitz 2型)

- 高度(2:1伝導や、連続して途絶する場合)

- 3度(完全に伝導途絶)

第2章で説明したように、心電図にて房室伝導を表す部位はPQ間隔でした。

PQ間隔に注目しつつ具体例をみていきましょう。

目次

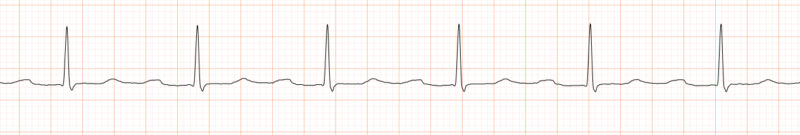

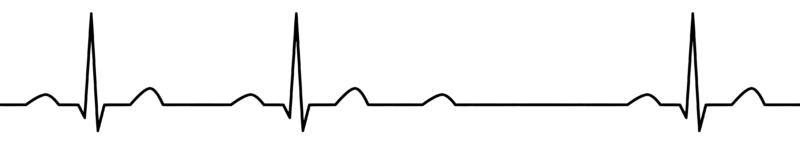

1度房室ブロック

- 規則正しいP波がある

- PQ間隔は一定だが延長している(200msec以上)

- QRS波の脱落はない

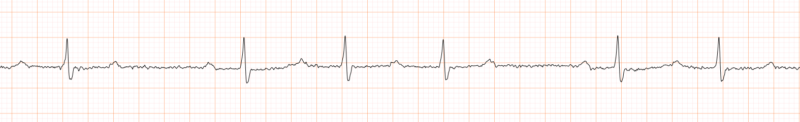

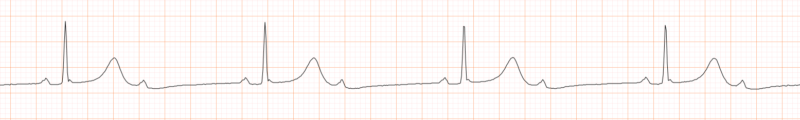

ウェンケバッハ型2度房室ブロック(Wenchebach型、Mobitz 1型)

- PQ間隔が徐々に延長して、QRS波が1拍脱落している

- 連続して脱落することはない

モビッツ型2度房室ブロック(Mobitz 2型)

- PQ間隔の延長を伴わず、突然QRS波が1拍脱落

- 連続して脱落することはない

高度房室ブロック

- 2回に1回の頻度で脱落する(そのためウェンケバッハかモビッツかの判定ができない)

もしくは

- 2回以上続けてQRS波が脱落する

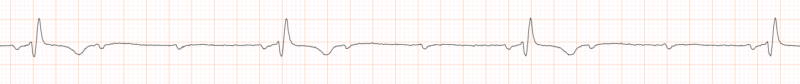

3度房室ブロック(完全房室ブロック)

- 規則正しいP波がある

- RR間隔は整、PP間隔も整だが、それぞれの間隔が異なる

- そのため、心電図上PQ間隔はバラバラになっている